M&Aにおける合併とは?買収との違いや種類、手続きについて解説

M&Aは「Mergers & Acquisitions」の略であり、「合併と買収」という意味です。本記事では特に「合併」に焦点を当てて解説していきます。

合併とは

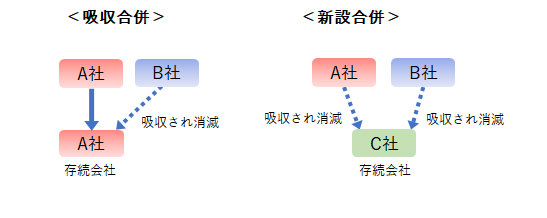

合併とは、複数の会社を統合し一つの会社にするM&Aの手法です。合併には既存の会社を存続会社とし、一方を消滅させる「吸収合併」と、新たに設立した会社を存続会社とし、双方を消滅させる「新設合併」の2種類があります。新設合併では許認可や免許を再度取得する必要があり、手続きの簡便さの面から吸収合併が行われることがほとんどです。この合併の種類については後半の項目で詳しく解説します。

合併は子会社同士やグループ傘下の企業の間で組織再編の目的でよく行われます。また、大企業同士が停滞した業界の成長を促す目的として、大型合併を行うケースもあります。しかし、第三者の企業同士でいきなり合併を行うことは少なく、いったん株式譲渡を実行し、買い手企業の子会社とした後に、時期を見て合併を行うというパターンが多く見られます。

買収との違い

買収も2社以上の会社を統合させるという意味では合併と似ていますが、少なくともどちらか一方の会社を消滅させることになる合併と違い、買収はどちらかを子会社として存続させつつ双方の会社を統合させるという手法です。つまり買収では消滅する会社がないということになります。

また、合併がグループ内の組織再編を目的に行われることが多いのに対し、買収は経営資源(人材や技術など)の獲得や事業規模の拡大、新規事業への参入などを目的としているといった違いもあります。

※買収については、こちらのコラムをご一読ください。

今さら聞けない!そもそも買収とは?種類についてわかりやすく解説

合併の種類

前述のとおり、合併には「吸収合併」と「新設合併」の2つの手法があります。ここではA社とB社を合併する場合を例にとり、解説します。

吸収合併とは、合併する企業のうちA社にB社を吸収させる形でB社を消滅させ、A社を残す合併手法です。存続会社となったA社にB社の権利や義務、財産など全ての資産を承継させることになります。労働契約や取引先との契約、負債まで一切合切をA社に引き継ぐことになるので、手続きが少なくて済みますが、負の資産についてはよく検討することが重要です。

一方、新設合併とは、新たに設立したC社に、A社とB社の全ての権利や義務、財産を承継させる手法のことです。しかし、C社は法律上まったく別の会社になるので、A社やB社が持っていた営業上の免許や許認可はすべて消滅してしまいます。そのため、C社はまた一からそれらを取得しなければなりません。

また、A社・B社共に消滅させるとなれば、両方の株主に対し、株式を回収し対価を支払う必要があります。新設されたC社の株式の交付をもって対価とする方法が多いのですが、手続きが複雑になるため、大半の企業が新設合併を選ばず、吸収合併を選択しています。

吸収合併が選ばれる理由

新設合併よりも吸収合併が多く行われる理由は上記以外にもあります。まず、新設合併だと、消滅するA社・B社の会社名が使えなくなることです。それまで会社名にブランドイメージが結びついていた場合はブランドの認知度が下がり、売り上げに影響する可能性があります。

次に、吸収合併は新設合併に比べ、合併後の組織体制の構築が比較的容易であることが挙げられます。吸収合併では、存続会社であるA社のシステムに従うことが一般的です。しかし、新設合併では対等な立場での合併になることが多いため、どちらの会社システムを利用するか、双方の実情を考慮しながらの調整から始めなければなりません。

さらに、新設合併では会社設立に伴うコストがかかります。新たにC社を設立するに際し、法定費用として定款認証や収入印紙代、登録免許税などで約25万円の出費を伴い、それに加え実印や資本金も用意する必要があります。

これらの理由から、M&Aを伴う合併では、吸収合併が利用されることが多いのです。

合併の手続き

続いて、合併の大まかな流れを確認しましょう。ケースにより項目の順番が前後することもありますが、吸収合併も新設合併も基本的な流れは同じです。

1.取締役会決議の実施

合併を行う会社では取締役会の承認を得なければなりません。取締役会設置会社でない場合は、取締役のうち過半数の合意が条件となります。

2.合併契約の締結

取締役から合併の承認を得たら、合併する会社間で合弁契約書を作成し、合併契約を締結します。

3.反対株主への株式買取請求通知・公告

吸収合併、新設合併のどちらにしても、株主には大きな影響を与えることになります。特に吸収合併の場合は、被合併会社が消滅することになるため、合併に反対する株主が現れることが予想されます。そこで反対株主に対し、保有する株式を公正な価格で買い取ることを通知・公告します。

4.債権者保護の手続き

合併の影響は、株主だけでなく債権者へも及ぶため、政府が発行する官報に公告を載せ、合併する旨を債権者に知らしめる必要があります。定款で定められている内容によりますが、個別に債権者へ通知する場合もあります。

その際、債権者からの異議申し立ても受け付けます。債権者が異議を述べた場合には、債務弁済や相当の担保の提供などの対応をしなければなりません。ただし、この債権者を害するおそれがない場合は、この対応は不要とされています。

5.株主総会の特別決議

合併する会社双方の株主から承認を得る必要があるため、招集通知を送付したうえで、株主総会で特別決議を行います。ただし、簡易合併や略式合併の要件を満たす場合は株主総会決議を省略することができます。

6.登記の変更

吸収合併の場合は、合併実施日から2週間以内に、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同時に行います。新設合併の場合は、新たに設立した会社の新規設立登記を行い、消滅会社2社分の解散登記を行う必要があります。

以上で、合併手続きは完了となります。全ての手続きが終わるまで、だいたい2ヶ月程度かかります。

まとめ

合併には吸収合併と新設合併の2種類があり、多くの企業が吸収合併を活用しています。合併は会社の組織再編や、業界内での生き残り戦略としても有効なメリットの多い手法です。経営戦略の一つとして、買収と併せて検討してみてはいかがでしょうか。

弊社ポラリス・アドバイザーズではM&Aの経験豊富なプロがお手伝いしますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、M&Aにおける事業拡大、事業再編のさらに別の手法としては「経営統合」もあります。経営統合について詳しく知りたい方は「M&Aにおける経営統合とは?合併との違いやメリット・デメリットについてわかりやすく解説」をご覧ください。